El océano se pliega vertical, el agua salta sobre la pendiente cabalgando su propia forma, esa caricia violenta se arroja hacia la costa, a veces, un doblez simultáneo corretea al primero por detrás, puede que un tercero persiga su vestido. Casi siempre, el sonido es un reventar iracundo. Ahí, la piel humana siente el golpe y su expulsión, ahí, nuestra especie inventó una manera elegante de afrontar el exilio marino: el surf. En 1997, la naturaleza del mar se retaba así en 72 países, para 2020 lo mismo sucedía en 201 naciones.

En este navegar, las surfistas buscan salir ilesas, pero no indiferentes al peligro, a la inmensidad. Por estar muy atentas del movimiento del océano, al hacer un esfuerzo por entenderlo para vivirlo, por ver de cerca lo que les da movimiento y expresión, es que la comunidad de surfistas en todo el mundo nota que lo que pasa en los litorales, puede borrar o —cuando menos— anestesiar, el canto feroz del mar.

En las costas del Pacífico mexicano eso preocupa. Puerto Escondido se extiende sobre dos municipios oaxaqueños, algunas playas están en San Pedro Mixtepec y otras en Santa María Colotepec, ambas demarcaciones se disputan mil 300 hectáreas desde hace 30 años. Al sur de Puerto Escondido se encuentra Zicatela, nombre que proviene del náhuatl y significa “lugar de espinas grandes”, ahí la ola está llena de rampas y puede subir siete metros sin despeinarse. En noviembre, la final de una competencia convocó a decenas sobre la arena.

Las mujeres surfistas son un pilar del activismo en la conservación de los ecosistemas en Puerto Escondido. Foto: Lalo Romero.

Recién amaneció y los surfistas se miden sobre olas de poco más de dos metros. Buscan correr sobre toneladas de agua y cruzar un terrible tubo creado por la forma del fondo marino; si de pronto la naturaleza no logra tal proeza, los surfistas se consuelan sobre el borde de olas que escupen espuma. Las competencias son posibles aquí porque el oleaje es constante, la melena de olas de Zicatela emerge como una tormenta frente a la costa de Chile a tres mil millas de distancia de ahí y se acumula durante 36 horas mientras camina hacia la costa de Oaxaca, donde con las cualidades de la orilla, atmósfera incluida, se logra la perfección. Los grandes lugares de surf son raros, por eso es que un espacio así, en el que rompen eternas olas derechas e izquierdas atrae a surfistas de todo el mundo, aquí son mayoría entre los visitantes y desde 1960 volvieron turística esta costa oaxaqueña.

En 1980, cuando Sonia F. Moliner llegó a Puerto Escondido entendió de un vistazo que el lugar “se merecía todo: el nombre y la magia”. Se enteró de su existencia por las fotos de una revista sobre lugares recónditos. Su primer viaje desde la Ciudad de México fue retador, pasar ocho horas en tren y luego subirse a un guajolotero 10 horas más, en contraste, un vuelo desde el centro del país al aeropuerto internacional de Puerto dura una hora con 15 minutos, asunto que Sonia cree le facilita a muchos jóvenes llegar a puerto huyendo de sus realidades en otros lados. Por cierto, aeropuerto del que se ha proyectado una ampliación dado el incremento de demanda. Antes, me dice, no había turismo de high standing, ni comodidades. La costa fue solitaria, polvosa y austera durante mucho tiempo, a ella le enamoró que cambiaba muy poco con el paso de los años, que no era Cancún, Cozumel o su vecino Huatulco, este último alterado entre problemáticas sociales y ambientales con los planes de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pensados para dar acceso a muchas personas sin considerar lo vulnerable de los ecosistemas.

En la imagen unos bañistas en Zicatela. Foto: Arturo Pérez Alfonso/ Cuartoscuro.

La ciudadanía de Puerto Escondido ve que atraer a multitudes es un mal plan alentado con la autopista Oaxaca-Puerto Escondido que puede empeorar dos situaciones actuales: una demanda de uso de agua insatisfecha en 40 por ciento de su población y la contaminación por aguas residuales donde 60 por ciento de la población no tiene drenaje.

Pese al nombre, el sitio nunca fue un gran puerto pesquero, “era para embarcar el café que llegaba de la sierra”, explica Sonia desde un sitio que considera el último lugar escondido de aquí, donde sirven un pescado en escabeche que dan ganas de presumir, pero que Sonia pide que ocultemos en tiempos en que todo se consume pronto. Lo que sí se puede decir es que desde este lugar ven el mar y una dársena de piedra, hecha “porque querían hacer de Puerto un desarrollo turístico de grandes barcos, cruceros y particulares”.

Y de pronto un rompeolas

Esa dársena en playa Marinero no cumplió sus promesas, algo ciertamente afortunado, pero además toda persona que conoció esta ribera hace más de 30 años cuenta que lo que sí hizo fue desfigurar el litoral. Sonia me dice que antes todas cruzaban unas piedras —ahora enterradas bajo la arena— para pasar de Marinero a Zicatela, una era una bahía cerrada bien definida, y la otra, mar abierto. En ese entonces, la corriente marina que viene del sur cruzaba la bahía, limpiaba el lugar y salía, pero con el muelle, que actuó como rompeolas, se fue retirando el mar y la playa fue creciendo, el día de la competencia, desde la avenida principal, –Del Morro– se ve un playón y las cabezas de los espectadores en el horizonte antes que las olas: “Las repercusiones son brutales, los surfistas ya no tienen las olas de antes”.

“Se les llama terrenos ganados al mar, que estúpido nombre”, dice Roxel, una surfista que cree que al nombrarlos así ignoramos lo perdido. Ella llegó a Puerto en 1992, cuando las calles eran de tierra, el monte mayoría y la arena tenía las espinas negras que el nombre náhuatl del lugar aún porta. Roxel tiene una voz dura y una sonrisa franca, se tomó en serio surfear cuando supo que pertenecía al mar y como ella dice: “sintió la libertad de tomar olas sin estorbar a nadie”; entonces, le dedicó más tiempo y buscó equipo propio, algo que antes era difícil, cuando no había una tienda sobre otra cada pocos metros como ahora, y tenía que ajustarse al equipo disponible que era para hombre, de hecho, al entrenar ellos eran mayoría.

La comunidad de surfistas de Puerto Escondido se ha visto amenazada por el desenfreno del desarrollo inmobiliario. Foto: Costa Unida.

En sus idas constantes al mar vio llegar hoteles y palapas, “el crecimiento era paulatino pero continuo”. Como otras costas se pasó de chiringuitos a estructuras de concreto, es en los últimos siete años que aquel sitio presumido virgen cambió. Mucho. Las personas locales acusan al espigón de rocas de ser un obstáculo para el movimiento natural de las corrientes y la causa de la arena estancada, también señalan a las construcciones que se levantaron sobre la avenida Del Morro —que corre junto al mar— de afectar el banco de arena, como negocios de nombres importados o la brutal construcción que no permite imaginar una fecha de término.

Roxel haciendo bodyboarding. Foto: Lalo Romero.

David es de Zicatela, sus padres también, sus abuelos de origen chatino y zapoteco. Tiene 25 años y surfea desde los 10 años; él, como Roxel, aprendió por la libre, se escapaba de la escuela para ir al mar y aprender de quien se dejará, al inicio no tenía equipo, entonces hacía lo que muchos jóvenes locales: pedía prestado. Lo tiene claro, “a la gente de barrio nos cuesta más al principio”. Fue gracias a que David ganó el tercer lugar en su primer torneo que obtuvo equipo e inspiración para hacer del surf su vida. Su familia no alentaba sus visitas al mar, pero su hermano, quien lo acompañaba, aprendió a pescar para atenuar con un pescado el regaño de haber ido a la playa. Como la surfista de ojos verdes, la especialidad de David es el bodyboarding, en el cual viajan recostados sobre una tabla recortada. Marinero también fue su escuela, solía ir con su amigo Jafet, a quien considera uno de los mejores en tabla.

David sabe que el muelle le quitó espacio a la ola “se volvió muy corta, sin espacio se vuelve más fuerte, más peligrosa para el surfista, ahora los accidentes son más”. Los riesgos en las olas, agrega Sonia, también se deben a que ahora hay muchos turistas “son las mismas olas, pero cada vez es más gente la que las quiere tomar”.

La comunidad surfista dedujo que más edificios los dejarían sin olas perfectas, “es el mejor beachbreak (fondo de arena) del mundo”, revela David, se refiere a esa arena que es común en las playas, pero que en el mundo del surf se califican como extraordinarias cuando la forma en que se acumula canaliza el oleaje al ser golpeado por un cañón de aguas y “mejoran tanto el tamaño, como la forma de las olas con cuencos puntiagudos en las direcciones de oleaje adecuadas” explica David, y sí, Puerto Escondido está en el listado recomendado por surfistas internacionales como uno de los mejores. Su ola en forma de tubo es conocida como Mexican Pipeline, nombre que la equipara con la ola más fotografiada del mundo, The Banzai Pipeline, un arrecife de surf ubicado en la costa norte de Oahu, Hawái, con una forma tubular preciosa, deleite de surfistas.

Surfistas protestan por afectaciones inmobiliarias que repercuten en los ecosistemas y las olas que han caracterizado el lugar. Foto: Costa Unida.

Zicatela es por sus características un lugar para expertos, por otra parte, quienes toman el surf como experiencia pasajera visitan con frecuencia La Punta, la playa más sureña de Puerto Escondido; un lugar que antes de la pandemia no era el espacio turístico que es hoy y en el cual la comunidad actúa para detener el desarrollo insostenible que hierve.

Bañistas locales y extranjeros disfrutan de las playas de Puerto Escondido, en la playa de Zicatela. Foto: Arturo Pérez Alfonso/ Cuartoscuro.

La Punta

Por la mañana, la luz del sol en La Punta se extiende con prisa. A la distancia, la zona de rocas parece el lugar que decenas de lobos marinos han elegido para descansar, silueta animal a la que se asemejan los cuerpos humanos sobre tablas que esperan detrás de las olas, aguardan por instrucciones o por valor para montar su primera ola. Muchas están en su primera clase de surf junto a instructores locales de pieles requemadas, otras, calientan sus articulaciones antes de amarrar una tabla rentada a su tobillo. En la arena ensayan su forma de remar y la esperada puesta en pie, evalúan qué tanto son dueñas de su equilibrio y escuchan medidas de precaución. David, como muchos surfistas en Oaxaca, vive de dar clases, en particular a niños, aunque aquí la juventud es la principal consumidora del servicio.

Luz es del Edomex y llegó a Puerto Escondido teniendo 12 años, vende clases de surf, nunca lo ha practicado, pero de eso solo te enteras si le preguntas directamente, de lo contrario, es difícil creer que no tiene experiencia de lo que narra con viveza. Sus cuatro hijos montan olas; el menor, Jafet, lo hace de forma profesional. Y así, sin nunca haber montado una ola pero empapada de ese mundo, Luz cree que nada se compara con “sentir el roce como sí fueras dentro de una nube, la sensación de que tal vez no vas a poder salir de ahí, el rugir del tubo dentro de ti cuando vas a dentro, te va como escupiendo”.

Surfistas de todo el mundo acuden a las playas de Oaxaca por su categoría internacional. Foto: Arturo Pérez.

Ella habla de las olas de otras partes del mundo y comparte la información que ha exprimido de internet, de vez en cuando interrumpe su oleada de datos curiosos para preguntar: “You gonna rent a board?”, a cada turista que pasa. Vende clases, pero su hijo, Janet, no pagó por aprender, también lo hizo a la brava y apoyado por locales, con los retos y accidentes que eso implica; destacó por su talento, pronto su mamá notó que para él no era un pasatiempo aunque las necesidades en casa eran muchas y solían complicar la carrera del surfista, como tener que vender las tablas que patrocinadores y concursos le daban para llevar dinero a casa.

Las clases como un empleo, las competencias y sus incentivos económicos para surfistas locales, la renta de tablas, así como la oferta de alimentos, hospedaje y entretenimiento para turistas son parte de un contexto socioeconómico originado en las olas. Lo que pasa en este lugar no es diferente a otras costas valoradas por los surfistas, incluso existen surfonomics, estudios que documentan la contribución del surfing a las economías locales y que, con suerte, llegan a ser datos para alentar la protección costera.

Uno de los primeros estudios se centró en Mavericks, California, lo encargó Save the Waves Coallition (STW) —organización sin fines de lucro con sede en California que protege los ecosistemas de surf— este encontró que los surfistas visitan en promedio cinco veces más el lugar y aportan alrededor de 24 millones de dólares al año. Para el caso de Puerto Escondido, Ralph Pace indicó en su estudio que el estado prístino reportado en 1960 por surfistas no existe luego de que la gente llegó en masa y creció el turismo sin cuidados sustentables. “Si bien la ola todavía se considera de clase mundial, está lejos de su estado original. No está claro cuánto más degradación puede ocurrir antes de que los surfistas decidan que no vale la pena gastar todo el dinero para surfear”.

Sobre Puerto Escondido, Ralph Pace apuntó que la degradación ha puesto en vilo el futuro del lugar como un atractivo para surfistas. Foto: Arturo Pérez Alfonso.

Por su parte, Alberto Valencia identificó mediante entrevistas que los pobladores perciben un cuidado del medio ambiente por parte de los surfistas que atribuyen “a la relación estrecha que experimentan con el mar”. Su estudio también dice que la Global Industry Analysts Inc calculó que, para 2024, el surf dejará una derrama mundial mayor a 10.03 billones de dólares al mejorar tablas, ropa y el acceso a parques artificiales y destinos naturales.

Pero no solo es en relación a la ola que estos lugares importan. Cuando se les define como ecosistemas de surf, explica Mara Arroyo –quien desde hace ocho años es parte de Save the Waves Coalition– cuenta el entorno de las olas de calidad, rasgo difícil de precisar pues implica la perspectiva que da la experiencia del surfista y que “sean aptas para la práctica del surfing, la frecuencia con la que rompen y que ofrezcan la posibilidad de crear un economía o cultura”, además de las características físicas que crea rompientes, como las marejadas, el suelo y el fondo marino, es relevante la historia, la ecología y la defensa comunitaria vinculadas a los ecosistemas de surf.

La extinción de olas ya está documentada, “en Baja California al norte de Ensenada había una ola donde ahora está la gasera y desapareció”, cuenta la doctora en medio ambiente y agrega que las olas pueden morir o mutar, “no rompe de la misma manera, no rompe con la misma frecuencia, no lo hace con la misma intensidad o simplemente desaparece”; otros casos son Killer Dana, Flood Control, Copacabana, Corona del Mar, Harry´s, Ponta delgada o Madeira, esta última es una isla donde se advirtió que si se construía un malecón el surf sería más peligroso y así pasó, se levantó el muro y los surfistas dejaron de buscar el lugar.

Para Roxel, la vida de mar de su familia es importante, no solo por la economía, “lo que hacemos es gracias a esto, nuestra alimentación y nuestras rutinas”, cuenta y asegura que sin los hábitos familiares que da entrenar, las actividades de sus hijas podrían ser otras, “podrían estar buscando cómo sacar esa energía en otro lado, yendo a la disco, saliendo de fiesta, porque Puerto te lo da, aquí la gente viene de vacaciones”, lo que resulta en un ir y venir de desconocidos. Comparte también que a otros el surf les dio disciplina e identidad a pesar de sus problemas, “puedo pensar en un par que no tenían mamá o papá, y que el haber sido surfistas o boddie borders les dio una identidad, una razón para buscar algo bueno”.

Preservar las olas es cuidar los ecosistemas, apuntalan activistas del lugar. Foto: SOS Puerto.

Un ecosistema de surf no es solo olas perfectas, aunque en ellas nace todo; puede que el caminar sobre el mar sea un acto fugaz pero requiere de una presencia constante. En cada rostro veo que el temple que requiere entrar a estas partes del océano de naturaleza furiosa, es el mismo que se vive en la defensa de las olas.

El grado de identidad que da este fenómeno es visible en los múltiples grupos civiles que protegen la limpieza de los mares, que el acceso a las playas sea libre y que denuncian la erosión costera, la contaminación, la venta intensiva de terrenos y la construcción descontrolada de edificios, así como mala gestión de aguas residuales y la basura. Para Sonia, como para otras personas que aman Puerto, no se trata de frenar el progreso, “pero lo queremos respetuoso, sustentable, ecológico, incluyente y pacífico”. Sos Puerto Escondido, Salvemos Colorada, Costa Unida, Red Costa Viva, Conecta Puerto, Jungla Plástica, Vive Mar, Salvemos Bacocho, Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza (FOCN) son algunas de las organizaciones civiles que en la costa oaxaqueña buscan un desarrollo sostenible.

Roxel vive en La Punta, ella cuenta que antes de la pandemia había pocas construcciones, que no se había visto un incremento de negocios tan acelerado como durante la contingencia por covid-19 y que, a diferencia del resto del litoral, La Punta fue el caso más descarado, que la venta de terrenos fue masiva y los nuevos negocios brotan como champiñones. “Los terrenos de todos lados se venden, o sea ‘vente a vivir a Puerto’, ese es el mensaje oculto y no tan oculto”. En el litoral oaxaqueño, durante la pandemia, muchos creadores de contenido en redes sociales atrajeron turismo a Puerto, lo mostraron como el paraíso y el paraíso comenzó a encarecerse no solo para los visitantes sino también para los pobladores.

Ante los problemas, la comunidad de Puerto hace olas. Desde hace dos años se les ve pendientes del desarrollo que quieren, “aquí se rige por usos y costumbres, empezó a haber personas que no dejaron que siguiera así el crecimiento, la Delegación Municipal y la comunidad se volvieron participativas”, dice Roxel, se refiere al municipio Santa María de Colotepec que se rige por usos y costumbres, aunque el municipio de San Pedro Mixtepec lo hace por partidos políticos, contraste que complica la regionalización de acuerdos.

Van con los ojos sobre los hombros. “Uno, dos, tres… cuatro. Sí ese ya se pasó”, “allá arriba hay un cuarto piso”, “ese ya iba a poner otro, se ven las varillas”, así comunican la indignación las que caminan juntas, de pronto lo gritan para que la comitiva entera escuche; en más de una ocasión se detienen a charlar con los albañiles, les preguntan si no van a echar otro piso más, o les recuerdan que ese tercero, cuarto o quinto no van, les advierten, aunque saben que para frenarlos tendrán que trabajar desde otros frentes, pero esa mañana caminan.

Las construcciones en Puerto Escondido crecen conforme la demanda turística, con efectos directos al ecosistema. Foto: Cuartoscuro.

Melecio, un hombre mayor quien va junto a jóvenes oaxaqueños y extranjeros, cuenta que antes, la colonia que vigilan, Brisas de Zicatela, era pura montaña, Luz dirá que era pura huizachera (palos de espinas que arden fácil) o “una tierra por la que nadie daba un peso”. Él recuerda que antes de repartir las tierras se limpió el lugar, que todo inició con una decena de casas que se multiplicaron lento, constantes pero sin pausa, aunque nunca con la velocidad que lo hicieron durante la pandemia. Resalta que los edificios pueden dañar las olas, pero también bloquear la vista al mar, ambos asuntos le parecen igual de injustos.

La vigilancia de edificios les toma un par de horas bajo el sol, los participantes tienen la claridad de que la comunidad no quiere edificios que pasen los nueve metros. Durante 2022, Felipe fue delegado (cargo que otorga la comunidad a un representante local que sea enlace con el gobierno municipal) de Brisas de Zicatela en ese tiempo participó en obras para la colonia y cuidando que se cumpla el acuerdo de asamblea aprobado en 2008 que motiva a los jóvenes a exigir dos pisos y una palapa como límite de construcción. “Cuando vienen a pagar su constancia de no adeudo, los hacemos firmar ese acuerdo y cuando vemos que no quieren respetarlo, entonces reúno a la gente y vamos a hacerle un recordatorio”.

La comunidad se organiza en contra de edificaciones de varios pisos que se están construyendo en el municipio. Foto: Tomada de Twitter.

El asunto del viento no es caprichoso, sino intuitivo, esta fuerza cambia la superficie de los mares todo el tiempo. El oceanógrafo Gino Pasqualana explica que edificios altos llegan a bloquear el viento offshore de la mañana de las montañas que sopla hacia el mar y suaviza la ola, “todavía no se han hecho los estudios científicos para comprobar eso, pero con base en conocimiento local de años de surfers que viven ahí, han notado que la construcción de edificios de mayor altura bloquea el viento offshore –la brisa de tierra– y que eso tiene un efecto en el arenamiento de la zona afectando la ola”. José, tesorero de la delegación y surfista explica que en la colonia han detenido cerca de 15 construcciones, algunos pretendían siete pisos, hoy están pendientes varios de tres niveles. José dice que ese aire fresco da buenas temporadas de olas, en verano, los surfistas lo esperan por la mañana y por la tarde.

En la formación de olas, las tormentas marinas, los bancos de arena, el clima, las montañas, la calidad del agua y el offshore, entre otros elementos crean recetas peculiares en cada zona. En Puerto Escondido las buenas marejadas de marzo a octubre se alimentan mucho del swell, que son las tormentas de mar abierto que movilizan el agua desde muy lejos, en el caso de Puerto llega esa energía del hemisferio austral; los otros meses, el oleaje depende más del viento offshore. En Zicatela, además de la inmensa Mexican Pipeline hay otras maravillas como Carmelitas y Farbar, así como la ola de La Punta, cada una con cualidades y vulnerabilidades diferentes al cambio del paisaje.

Lo que revuelve una ola

Cuando el arquitecto Miguel llegó a Brisas de Zicatela para hacer una obra, buscó lo que debía: instrumentos legales para guiar su trabajo, “ya sea un plan de desarrollo, zonificación, uso de suelo, reglamentos municipales o estatales”, encontró el “Reglamento de Construcción del estado de Oaxaca” publicado en 1998.

Él opina que ese documento no considera las necesidades de la comunidad por ser estatal y que por estar hecho hace 25 años perdió contexto. Al inicio del proyecto, él sabía, por el reglamento, que en vialidades con menos de 10 metros podía construir de altura el ancho de la calle, pero en las de más de 10 metros permitían un metro y medio por cada metro (en una de 10, subir 15). Con eso se guió e incluyó 40 por ciento de área verde, humedales con plantas de tallo esponjoso para el tratamiento de aguas residuales y una arquitectura de vientos cruzados para no impactar las olas. Al joven arquitecto se le permitió completar su proyecto aunque pasa los nueve metros, pero, admite que aún sin estar enunciado en un plan de desarrollo, hoy “ni de loco hago más de dos niveles, ni más de 9 metros, se tiene que respetar esto porque es lo que pide la comunidad”.

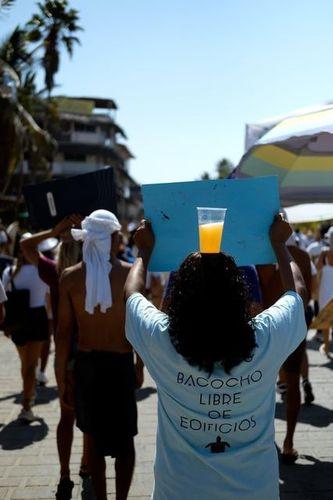

"Libre de edificios" exigen en una protesta surfistas. Foto: SOS Puerto.

El caso de Miguel muestra lo que Sonia considera la base de las peticiones sociales en Puerto: el diálogo. “El nuevo gobernador de Oaxaca firmó una carta de compromiso para que apoye el desarrollo urbano turístico y de infraestructura de Puerto Escondido y colaboramos presentándole 32 puntos que nos parecían básicos para que elabore un reglamento de Desarrollo Urbano y de Construcción”.

En el campo de la ciencia, Gino Passalacqua comparte su versión de escasez de documentos: estudios. Aclara que la dificultad es tener un buen banco de datos hechos con diversos instrumentos que midan corrientes, sedimentos y flujos estacionales durante un largo tiempo para entender cualidades en diferentes condiciones ambientales, incluidas algunas globales.

Una opción más común para comprender las costas son los estudios de reanálisis con herramientas satelitales y fuentes de datos, estos muestran frecuencia y altura de las olas. Pero cuando se evalúa el daño que los humanos hacemos, Gino cuenta que existen modelos computacionales del océano y la atmósfera que integran las condiciones de oleaje actuales en los que simular cambios como rompeolas, muelles o modificación en sedimentos y reproducir con computadoras qué pasaría.

Mara Arroyo, encargada de la Red de Áreas Protegidas de Surf para STW, resalta que para definir áreas protegidas requieren estudios detallados, esos que toman mucho tiempo y también son costosos; por ello es frecuente que solo se evalúe una zona ante una potencial amenaza o cuando se requiere una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de alguna obra, por ejemplo, para la ampliación del puerto petrolero e industrial en Punta Conejo, Oaxaca. El otro reto es determinar si las manifestaciones están bien hechas y son honestas.

Con estos estudios también pasa que no se centran en la protección de olas, ni en la dinámica de surfing, ni en lo que puede cambiar la costa si se extinguen, de hecho, me explica el científico, lo usual es hablar de oleaje pensando en cómo afectaría nuestras infraestructuras “en Baja California se hizo una propuesta para instalar unas tuberías para toma y descarga de agua de mar cerca de la rompiente de Tres Emes, pero el tema en el estudio no era si se iba a destruir la ola o iba a afectarla, más bien los estudios eran para entender la resistencia y el diseño que tenía que tener la estructura de tuberías para resistir las marejadas”.

Surfistas en Puerto Escondido. Foto: Wiliam Wallaz.

Cambiando la forma de ver las olas, de evento peligroso a ecosistema de surf, nace la defensa ambiental. "Un principal componente para proteger los ecosistemas costeros es que exista un apoyo y el interés de la gente local, sin eso no se puede avanzar, por más que uno quiera y vea las amenazas evidentes”, explica Passalacqua. Fue desde un interés local que se logró la ley de rompientes en Perú, que restringe el desarrollo de infraestructura, la exploración de petróleo y gas, así como la pesca que amenace lugares de surf de alta calidad, la ley no solo considera la belleza del surfing, sino su contribución económica y ambiental.

Tomó años elaborar y aprobar dicha ley, hoy tienen 30 olas bajo protección legal en un país con vestigios históricos de embarcaciones de pesca capaces de navegar olas, los caballitos de totora, con un arraigo cultural tan notorio como “el deporte de los reyes de Hawái” llamado “Hee Nalu” o “deslizamiento de olas” que se considera el origen mundial de este deporte.

Con su ley, Perú se convirtió en el primer país del mundo con un sistema legal para proteger estas formas marinas y considerarlas un bien jurídico con derechos. Su Ley de Rompientes se creó en el 2000 y 13 años después se aprobó el reglamento que la pone en acción. Hoy, para dar protección a una ola se debe inscribir en el registro de rompientes tras hacer un expediente técnico que indique sus peculiaridades, con esto, la protección de olas también ve por la diversidad, incluidos los modos de vida que las comunidades gestan en torno a ellas. Un problema es que un informe puede llegar a costar 5 mil euros (unos 100 mil pesos), que con la campaña Hazla por tu ola tratan de pagar. En México “existen herramientas y mecanismos, solo hay que ver cómo se pueden adaptar”, señala Mara Arroyo, aunque sabe que será importante crear planes de manejo que reconozcan a las olas como un recurso sujeto a protección.

En Perú, si se comprueba la afectación de una ola protegida, ya sea que la altere o la elimine el causante de la afectación debe “restituir las cosas al estado anterior a la generación del daño”. De ese grado el reto, ¿será posible recrear olas extintas?

Ante la falta de leyes como esta, en otros países STW designa Reservas Mundiales de Surf desde 2009. El programa es similar a los de la Unesco; cada año abren una convocatoria, las comunidades postulan sitios y un comité ejecutivo elige uno. Se trata de un título honorario, no de una designación legal, pero quienes obtienen el reconocimiento deben crear estrategias para cuidarlas. El comité considera “la calidad y consistencia de las olas dentro de la zona de rompiente; la riqueza y fragilidad ambiental de la zona; la relevancia más amplia del lugar para la cultura e historia del surf, y el apoyo de la comunidad local”.

México cuenta con la reserva mundial de surf Todos Santos. Foto: Bahía Todos Santos World Surfing Reserve.

Existen 11 reservas mundiales de surf en el mundo; México tiene una en Baja California, se trata de Bahía de Todos Santos la cual además se seleccionó por “su gran diversidad de especies que dependen de la zona intermareal y costera para subsistir”, indica el documento de designación. Por cierto, se sabe que cerca del 85 por ciento de los mejores sitios de surf están ubicados en puntos calientes de alta biodiversidad. Dos problemas ambientales de esta reserva mexicana son la disminución de la calidad del agua y la acumulación de residuos. El lugar tiene cinco puntos de surf, dos con protección legal indirecta, se trata de la rompiente de San Miguel, dentro del parque estatal; y la de Killer’s, que está en la Reserva de la Biosfera de las Islas del Pacífico.

San Miguel es considerado la cuna del surf mexicano. La iniciativa del parque nació hace 30 años, cuando los locales querían un espacio comunitario, ahí Pronatura Noroeste hizo estudios y buscó la designación de protección, en ese momento no incluía el surfing, luego Bahía de Todos Santos se volvió reserva mundial de surf en el año 2014 y Save the Waves apoyó el proyecto de parque estatal Arroyo San Miguel, así se protegió de forma indirecta la ola, “aunque la zona marina no es parte del parque, la ola depende de la aportación de sedimento del arroyo, de la dinámica del arroyo”, detalla Mara. Los sitios que no tienen protección legal cuentan con una comunidad luchando por temas de acceso y contaminación.

Otras estrategias de defensa nacen en lo local; por ejemplo, Roxel fue parte de la delegación en el año 2021, en ese tiempo filmaba a sus hijas mientras surcaban olas, de pronto grabó algo más: accidentes. Estos sucedían entre chicos y grandes, entre el que rentó la tabla y quien tomaba clases, entonces le pareció evidente que La punta se volvía peligrosa. Mostró al Cabildo un par de accidentes que involucraron niños para dejar en claro que los más jóvenes necesitaban un espacio seguro para aprender como lo tuvo la generación de Roxel en Marinero. Hoy en la entrada de la playa La Punta, un letrero muestra el acuerdo municipal: “SATURDAY and SUNDAY ONLY KIDS UNDER 16 from 6am to 10am".

“Tuve la oportunidad de aprender a surfear en playas donde sólo éramos niños, en Marinero, solo era jóvenes, y si yo quería ir a la punta o a Carrizalillo, yo tenía 16 ó 17 años, no había pedo, no había clases, no había turismo y pude aprender; entonces, cuando fui más grande logré representar a Oaxaca en nacionales (...) pero todo porque pude aprender a surfear en mi playa”, enfatiza y agrega “si queremos que haya más campeones pues hay que abrirles un espacio”. David cree que ahí deberían tener a todos los niños surfeando, “es nuestra ola, necesitamos surfistas locales. También necesitamos más torneos, más eventos, más apoyo”.

Para Passalacqua, contar con un espacio para entrenar tomó otra dimensión desde que el surf debutó como deporte olímpico en Tokio, “implica que el gobierno de cada país está obligado a aportar a las federaciones para que se desarrolle como deporte olímpico, pero no existe de parte de los gobiernos ese interés de proteger los estadios, que son las olas”. Según la Asociación Internacional de Surf más de 35 millones de personas practican este deporte.

Surfistas en Tenerife, España. Foto: Buiobuione.

Otras oleadas

Los océanos cubren el 70 por ciento del planeta, en todos ellos navegan historias de contaminación, la costa oaxaqueña no está exenta de ellas. Durante las lluvias, Roxel ve caer basura desde los barrancos, en cada nueva ocasión es más. Muy de mañana, en la playa de La Punta es más probable un encuentro con plásticos que con espinas negras. La contaminación en todas sus versiones alimenta el cambio climático, asunto que modela olas.

Por una parte se sabe que el calentamiento global aumenta el nivel del mar, también se ha identificado que el efecto invernadero y sus condiciones atmosféricas impactan patrones de presión y viento, lo que, a su vez, puede afectar las olas. El cambio climático también modificará tormentas, se sabe que si es otra la dirección o fuerza de las olas se pueden erosionar playas y puertos, si cambian los periodos de las olas la sedimentación sería distinta.

En las costas, el agua puede tener un recorrido desafortunado cuando tambalea la gestión de aguas residuales, algo que ya se ve, o más bien se huele en Oaxaca. La investigación de maestría de Ariana Eleuterio señala que la cobertura del drenaje sanitario en la ciudad de Puerto Escondido es de 48 por ciento, por lo que proliferan fosas sépticas que no cumplen requerimientos de higiene, mientras que para el desalojo de las aguas la región hay cuatro plantas de tratamiento, dos con problemas por lo que el agua sale como se recibe y así se descarga al mar; y una más, la de Punta Colorada, se desborda en temporada de lluvias.

Sonia me explica que Puerto no está listo para recibir multitudes, “no hay infraestructura de agua potable, ni de recuperación y tratamiento de aguas residuales, no hay una red eléctrica que funcione correctamente sin fallas para la operación de cárcamos y plantas”. Estos problemas, agrega, se indagan “con la nariz, porque huele que apesta”. Así pasó en el cárcamo de la Zapata, donde caían aguas negras en Zicatela a la altura de Tamarindos, hecho que “tanto las autoridades, como la sociedad civil y la comunidad logramos que se arreglara”.

La localidad recibe turismo masivo. Foto: Arturo Pérez Alfonso/ Cuartoscuro.

Las asociaciones calculan que sólo el 30 por ciento de las aguas residuales se puede tratar en Puerto Escondido. Ante la llegada de más desechos, Sonia se pregunta “¿cómo vamos a encontrar a Puerto después de esta oleada?”

Su duda se debe a que no solo los conectados al drenaje tienen deficiencias en su limpieza de aguas, pues las fosas sépticas son vaciadas cada tanto según su capacidad y uso; las pipas bombean residuos que llevan a los cárcamos; de estos depósitos de recolección se manda a las plantas de tratamiento, pero estos no dan el ancho al aumento de la población. Entonces ha pasado que la Comisión Estatal de Agua (CEA) contrata pipas para evitar que se desborden cárcamos, pero cuando los lleva a otros cárcamos, pasa lo de la Zapata.

Por la noche, mientras algunas personas acomodan las tablas que ese día rentaron y otros venden los últimos tragos nocturnos, los foquitos de las palapas y los bares se coordinan con las luces azules de una pipa sobre la avenida principal de La Punta, el vehículo abarca el ancho de la calle estorba y aporta el ronroneo de su bombeo al lugar. El olor en la calle también cambia cuando se remueven las aguas.

Sonia cree que para lograr cambios, una debe definirse para que otras puedan tener referentes. Cuando ella se mudó a esta costa se instaló en una casa construída hace 22 años, canceló la fosa séptica, puso un biodigestor para las aguas negras y un biofiltro con humedales para las grises, recupera esa agua para regar su jardín, “desde hace tres años no mandó mi mierda al mar”. En su casa tiene hierbas de olor y árboles de mango, guanábano y chicozapote.

Medidas como esas podrían tener más impacto si salen de espacios que ocupan grandes volúmenes de agua como restaurantes y hoteles, por eso, hace poco la asociación SOS Puerto invitó a dueños de desarrollos turísticos a conocer opciones de biotecnología para tratamiento de aguas residuales tales como biodigestores, fosas ecológicas y humedales artificiales.

“Puerto Escondido no se esconde”

En otras ocasiones, la comunidad se ha unido para evitar un daño. Uno de los logros de SOS Puerto es aliciente para muchas asociaciones, se trata de la cancelación de un hotel de 18 pisos en la playa Bacocho, donde iban a construir 80 departamentos en vecindad a un campamento tortuguero. Para frenarlo, impidieron que los camiones sacaran arena del lugar, luego montaron guardias de 24 horas con la solidaridad de la comunidad hasta que el municipio de San Pedro Mixtepec paró la obra. Ahí fue evidente que Puerto “ya no se esconde, sino que Puerto va a exigir que respeten”, puntualiza Sonia.

Ciudadanos del puerto se manifiestan en contra de las grandes construcciones. Foto: Jacqueline Santiago.

Acompañada de una banda de música oaxaqueña en febrero de este año, la población realizó un desfile tras lograr suspender una construcción de concreto frente a la avenida Del Morro sobre la arena para un club de playa en zona federal a inicios de ese mes con denuncias ante Profepa y tras un plantón de 10 horas. Sus argumentos fueron que la construcción no contaba con un estudio sobre cómo el movimiento de arena afectaría a la playa, la flora y la fauna del lugar, lo negativo de que la construcción se pensara sobre la arena –algo prohibido– y en medio de un arroyo temporal, aunado al mal manejo de los residuos de construcción y la inexistencia de un plan de manejo de residuos sólidos, así como de aguas grises y negras para la zona.

En la manifestación pacífica convocada por Costa Unida, el caminar de la ciudadanía fue festivo, una declaración de principios en la defensa de las olas y la búsqueda de un progreso con respeto hacia el lugar; con pancartas la población pidió un desarrollo sostenible, con infraestructura para aguas residuales, con protección a los modos de vida de la comunidad y de la biodiversidad de Puerto Escondido, pero también pintaron algunas tablas de surf con mensajes como “cuida nuestro futuro” y “agua limpia=vida digna”.

Luego de esto hicieron llegar al gobernador Salomón Jara Cruz una carta en la que indican que Puerto Escondido es el tercer destino turístico más importante del estado y que su atractivo se debe principalmente a la naturaleza pero que ahí el “crecimiento acelerado se sigue dando sin los ordenamientos correspondientes (ecológico y territorial)” e indican que estos son necesarios para evitar impactos negativos, lo mismo que se requiere un Plan de Desarrollo Urbano que para el lugar debe ser conurbano ya que territorial y políticamente se trata de dos municipios.

David habla del concepto de localía pensando en cómo se defiende y pertenece al agua y la tierra, “así yo esté en el pico, siendo extranjero en otro lugar, el local, el que es de ahí, puede agarrar la ola”, explica, “así se manejan en el surf, ese respeto es mundial, aquí, en Hawai, en Chile, en Australia, en Portugal, en todos lados el local manda”, lo deja claro: “Hay gente que crece acá o que pasa un tiempo y se llama local, pero no eres local sino peleas tu tierra. ¿Quieres tu ola, quieres tu fotito acá?, muy chingón aquí, saliendo en revistas y esto, ¿para qué te sirve si no estás haciendo nada por tu pueblo?”.

Pensando en los asuntos locales, Mara cuenta que no hay una base de datos sobre olas y surfing confiables, “se generan estudios de manera aislada y todavía no hay una base de datos que nos pueda ayudar a facilitar el identificar sitios con potencial para protección”, y explica que lo que sí hay es una app, “la gente puede participar en el monitoreo de las playas y aportar a la generación de una base de datos de olas a nivel global, la app se llama Save the Waves y cualquier persona pueden registrar problemas y georreferenciarlos”.

La científica cree que la ola es un vehículo para promover iniciativas y estrategias ambientales, también para financiar proyectos de protección. Roxel también cree que el mar inspira esperanza, que aunque tengas la peor sesión de surf “te revolcó, te lastimaste, rompiste la tabla, pero al final, aunque todo según sea malo, tú pudiste estar ahí (..) pese a todo lo malo que te que te pueda pasar, sabes que al otro día puedes regresar. Siempre hay esa conexión. Por ese saber que al otro día puedo regresar o que al otro día voy a regresar, es que yo creo que estamos haciendo algo porque todavía hay esa esperanza”.

* Este trabajo contó con el apoyo de la Red de Periodismo del Mar (Repemar), impulsada por Causa Natura con la ayuda de la Earth Journalism Network de Internews.

Comentarios (0)